首席医学官是怎样炼成的

- 作者: 严瑞

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-11-28 16:17

首席医学官是怎样炼成的

【概要描述】医保控费和医保基金穿底问题一体两面——医生得不到应有收入,患者享受不到应有资源;医疗费用灰色化、医患纠纷白热化——不断加剧恶性循环。医生与公立医疗绑定,恰如学者与大学绑定,“产学研”旋转门被卡死,一直是社会发展的限制性问题。

- 作者: 严瑞

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-11-28 16:17

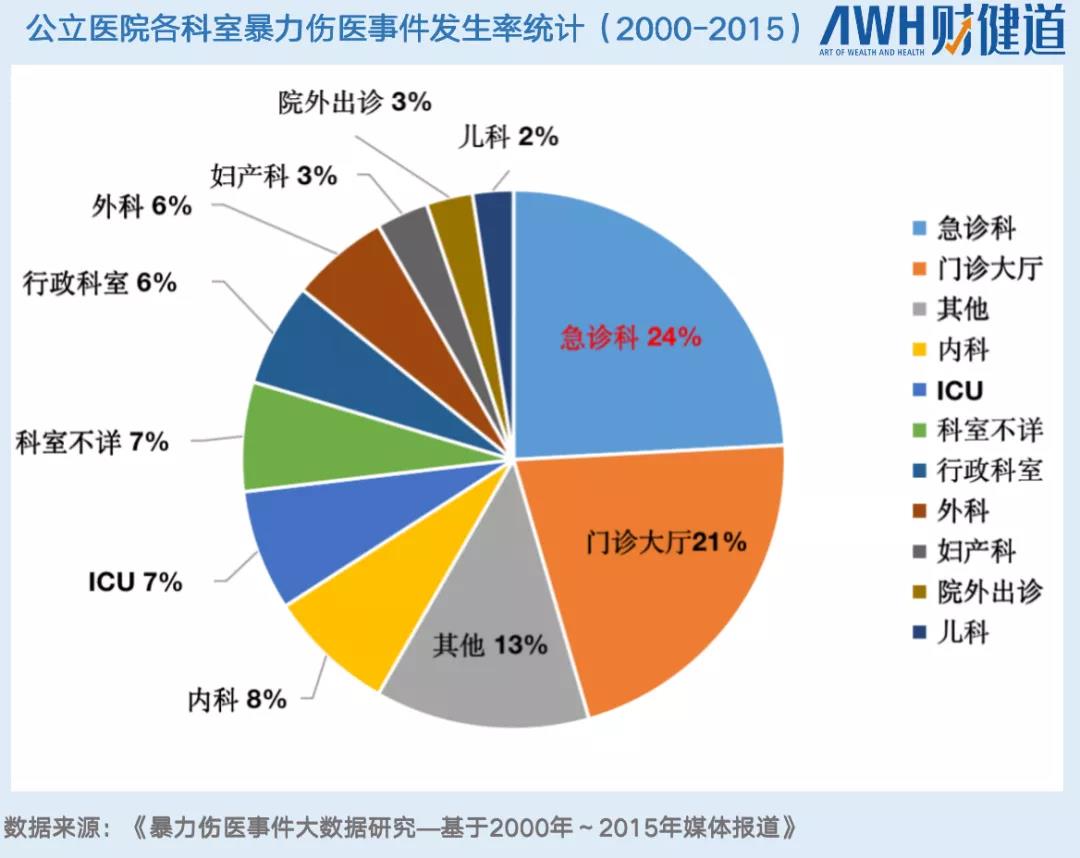

医生能不能“下海”?

问题背后,是中国医疗体制改革之痼疾。众所周知,医保控费和医保基金穿底问题一体两面——医生得不到应有收入,患者享受不到应有资源;医疗费用灰色化、医患纠纷白热化——不断加剧恶性循环。医生与公立医疗绑定,恰如学者与大学绑定,“产学研”旋转门被卡死,一直是社会发展的限制性问题。

2009年,原卫生部曾印发《关于医师多点执业有关问题的通知》,开放公立医院医生院外执业,并于2011年再发通知,鼓励扩大医师多点执业试点范围。与此同时,好公司雨后春笋般涌现。天高任鸟飞,“向外迁徙”的医生们来到前所未有的广阔舞台上。

不过“出走”后的社会化并非易事。比如,张强医生集团的骨干“元老”朱筱吟,曾因诊室踢脚线做不合格掉过眼泪;而39岁离开协和,创业、合营,至今仍在跨界试错的“急诊女超人”于莺,起初看财报如看天书。

他们,是近年走红医疗行业的新型复合式人才——首席医学官(下称CMO,Chief Medical Officer)。当下一位好的CMO,是医药行业的稀缺性资源。近日,《财健道》和他们聊了聊。

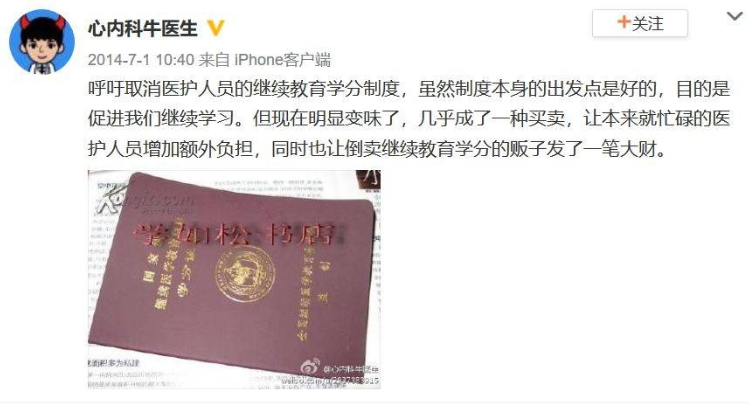

后来,在2013年7月,39岁的于莺决定辞职,离开工作12年之久的北京协和医院,告别公立医疗体制。“出走”与2013年前后医患矛盾激化背景有关。

她放弃三甲医院整形科的工作,转而投向一家外资医院。这份工作的机缘,来自某次“看见”。2012年,她到一家外资医院面试途中,在走廊里看到一位外籍医生正与病人轻声交谈。匆匆一瞥,仅靠二者间肢体语言,她就能看出那位医生是在耐心安抚患者。

在公立医院,医生们别说拿出耐心与时间安抚病人,譬如朱筱吟这类年轻女孩,能否做医生都未可知。

朱筱吟刚入职时,每日门诊数只有个位。冷清之下,曾暗自发誓一定要超过同年龄协和医生的她开始焦虑。幸运的是,很快她就结识了工作生涯中最重要的前辈、导师兼后来的领导——张强医生。

他们一样都好强。创业迎来第一次融资时,张强曾在北京东方广场租下写字楼昂贵的一整层,正对协和医院,“就是要看着协和,想和他们对标。”

张强宽慰朱筱吟,患者少并不代表需求少——信任张强的患者,大多是因为医保不能报销却步;不信任他的患者,也并非质疑他的医术,而是根本视非公医疗服务为“莆田系”,不敢靠近。而观念问题的改善,其实很好解决,只要“医生把患者而非医院放在最中心的位置,看重诊疗质量而非数量。”

2017年的某次会议上,张强医生提到静脉曲张手术的局麻可能性。朱筱吟看到了它医学、科技甚至集团国际影响力的可能性,查资料、看文献,跟国外专家学习。

当然,并非所有人都能幸运碰到张强。于莺便是在不断的自我更新、摸爬滚打后,才认识到何为医疗价值。“出走”之初,协和12年的履历,为于莺带来院外医疗机构雪片般的offer。她并未急着入职,而是宕开一笔,转头赴台湾参加了为期3个月的全科医学培训课。

“说实话,我以前真的没什么情商。”谈到变化,于莺这样笑着说自己。协和里,病人永远比医生多,“没情商”才出效率,而效率高于一切。“多治一个算一个。”

从协和“大罩子”出来后,短暂赴台学习经历,重新让她认识到医疗服务人性化的重要性:“(台湾)本来就没有公私医疗之分,整个医疗行业给人最大感受,就是稳。医疗应该是人文关怀。”

这不是她个人的问题,也许是大部分公立医院医生的共性。看病可以、药品价格记得极清晰,但自己的诊疗服务值多少钱?没人关心。公立医院中,医生价值长期被药品和器械所压倒。

经营决策问题也艰巨。开张只是前战,患者如何能知道、踏足并信任诊所才是关键。很多服务上的问题比如态度、共情程度和失误后的补救措施,以前不改善作罢便作罢了,可现在,一举一动都牵扯项目存亡。有公立医院医保支付的“大竞品”在前,不改进,一定会失去顾客。

设计图纸、装修门面、找工人定工期,于莺也从打通第一家工厂电话开始补课。这一过程中,其临床医生思维逐渐向医疗机构经营者转变,后来,所谓的财务模型、ROI、KPI、OKR,都不再是陌生字眼。

社会化过程不简单,于莺学得艰难,但最终不负众望,建立起较为专业化的综合门诊服务平台。到2017年,美中宜和综合门诊中心月度平均门诊量达到2000人次以上,成为同行中的姣姣者,一切都走上正轨。

03

今年11月5日,作为“医疗AI第一股”的鹰瞳科技,在港交所顺利挂牌上市。顺利背后,是鹰瞳对医疗AI内卷问题的突破。它的CMO,是已经49岁、在体制内工作了大半辈子的陈羽中。业内,有两大垄断助推“内卷”。第一大垄断是医保支付,所有医疗影像AI公司要竞争同一块买方市场,“三甲医生电脑里,装着不下30家公司的诊断系统。”

这种状况下,创始人张大磊和CMO陈羽中,一个掌舵一个参谋,要驶着2015年成立的“小船”,要在内卷潮里辟出新路。

“你说科技可以这么有意思吗?真就这么有意思。”2017年陈羽中辞职,回忆当时突然“下海”原因,笑道,“这个和爱情是一样的,看到的时候就来劲,心想就是它了!”

这一领视角和陈羽中不谋而合。曾在高中自学量子物理,想过在物理界一展拳脚的陈羽中觉得,科技就应该和具体的人结合, 在医疗领域,若真能在成本低廉的前提下,做到预防先于病变、将身体状况的知情权交给每一个患者,陈羽中表示,“那这种技术就很可能颠覆医疗现状。”

基于此,鹰瞳科技要做的是预防。比如,在糖尿病患者中,眼底病变是最常见的并发症。往常来说,医生都会提醒糖尿病患者关注眼部健康状况,而AI识别技术则“先发制人”,识别眼底血管和神经即能揪出糖尿病风险,让医疗行为从“单纯袪邪(哪里病变砍哪里)”,转变为“扶正祛邪(主动健康、预防为先)”。

为避免走入PD-1式的扎堆困境,张大磊选择另辟蹊径。从医学上来说,“血管神经是一家,视网膜能非常便利地提供密集的血管和神经信息”。

他的眼界也不仅在医学方面。2015年,他曾主持过一次头脑风暴大会,发动企业年轻人畅所欲言,抛出刹那的灵感。比如,“眼底拍张照,健康早知道”这一业内耳熟能详的Slogan创意,便来自那时。

深知医疗机构经营之苦,就有为一家好企业释放独特价值的可能性。看病,是一件相对容易的事情,独立管好一家企业,是一个非常困难的命题。于莺也是在摸爬滚打后,深刻体悟到这点。

在美中宜和的门诊中心走上正轨后,于莺感到有些索然无味。啃过硬骨头的她跃跃欲试,将基层诊所的理想提上日程。于是,2017年,她再次辞去工作,决定自己创业。

早几年,基层医疗方面,自营诊所在政策面上就过不了关。但2015年来,政策利好不断。2015年国务院颁布《关于推进分级诊疗制度建设的管理意见》,国内基层医疗机构数量进入增长期;2017年,国务院办公厅下发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》明确指出:个体诊所设置将不受规划布局限制。

诊所选在北京立水桥附近的一个新兴小区,起名水岸祐邻。创业让她变得更加精打细算,“每天睁眼闭眼都是财报”。与公立医疗性质不同,“商业不是老好人”,医疗资源需要在流通中获得应有价值。

所谓的应有价值,在水岸祐邻初步体现在100元/次的诊费上。等于北京公立三级医院专家医事服务费,低于同类私人诊所诊费。其中,诊费的药占比不到10%。对比之下,也许可管窥水岸祐邻定价之意义。

另一重阻碍,是各地医保局政策的差异性。报销方案、运营范围、准入模式,一个地方一个说法,都得靠于莺踩点、研究、做对应培训方案。她分身乏术。和朋友某次餐叙,于莺曾说过一句“大实话”:“我打不过夫妻店(诊所),夫妻俩都是医生,老板(老公)不用给员工(老婆)开工资,员工还7*24小时干活。他违反劳动法,可我不能。”

连锁诊所做不到全覆盖,便是事倍功半,不如不开。“财务测算会告诉你,这不划算。”2018年,于莺决定接受企鹅杏仁的收购,管理旗下连锁诊所业务,拥抱更大的资本市场。

04

鹰瞳的选择是“人工智能+健康服务”这一更为长期的道路,当然,也是陈羽中加入鹰瞳的一大原因。对年近五旬、已做到局级干部的陈羽中来说,“钱或者名誉,都不是考虑的方向。”他想遵从内心真正有长期价值的道路——“如果有了AI,是让人跟AlphaGo下棋,那就像让运动员跟高铁赛跑一样”,并未实现充分的社会价值。视网膜医疗AI这种新领域,才对陈羽中有绝对吸引力。

商人以“道”为先,甚至“绕利而行”,并非鹰瞳个例。

同时,也是在那个阶段,她捕捉到疫情、封城带来的恐慌情绪,尤其是孩子们的心理问题。于是又马不停蹄带队,加入锁朋医生心理救援热线,疫情期间24小时轮班开解有轻生想法的孩子们。

尽管在经营理念上,于莺不断地强调财报、收入,以及“医生并不能做雷锋”,但谈到这次几十万人次的义诊服务,她表示,这都是应该自然而然发生的事情。“在家闲着也是闲着嘛,有电有网的,多帮几个人很重要。”

这次行动,也为她的医疗从业思路带来了新方向——互联网医疗。2021年,她决定正式加入阿斯利康旗下的互联网医疗公司,做CMO。

据于莺推测,疫情之后,应该会有互联网医疗巨头产生。不过,可做的事情太多、需要考虑东西也太复杂,到现在还未看到胜利者出现。它不同于线下诊所只需实体服务有限半径内的客户,互联网平台涉及得要考虑整合全市甚至全国巨量医患信息,保证还原医疗场景,甚至做到更人性化、更精准。

和CMO这个还未成熟的职业一样,技术革新中的医疗行业也大局未定——于莺认为大家往前跑一跑,就会知道是怎么回事,反正这群跨界医生们“一直操心,所以一直做牛做马式地创新。”

05

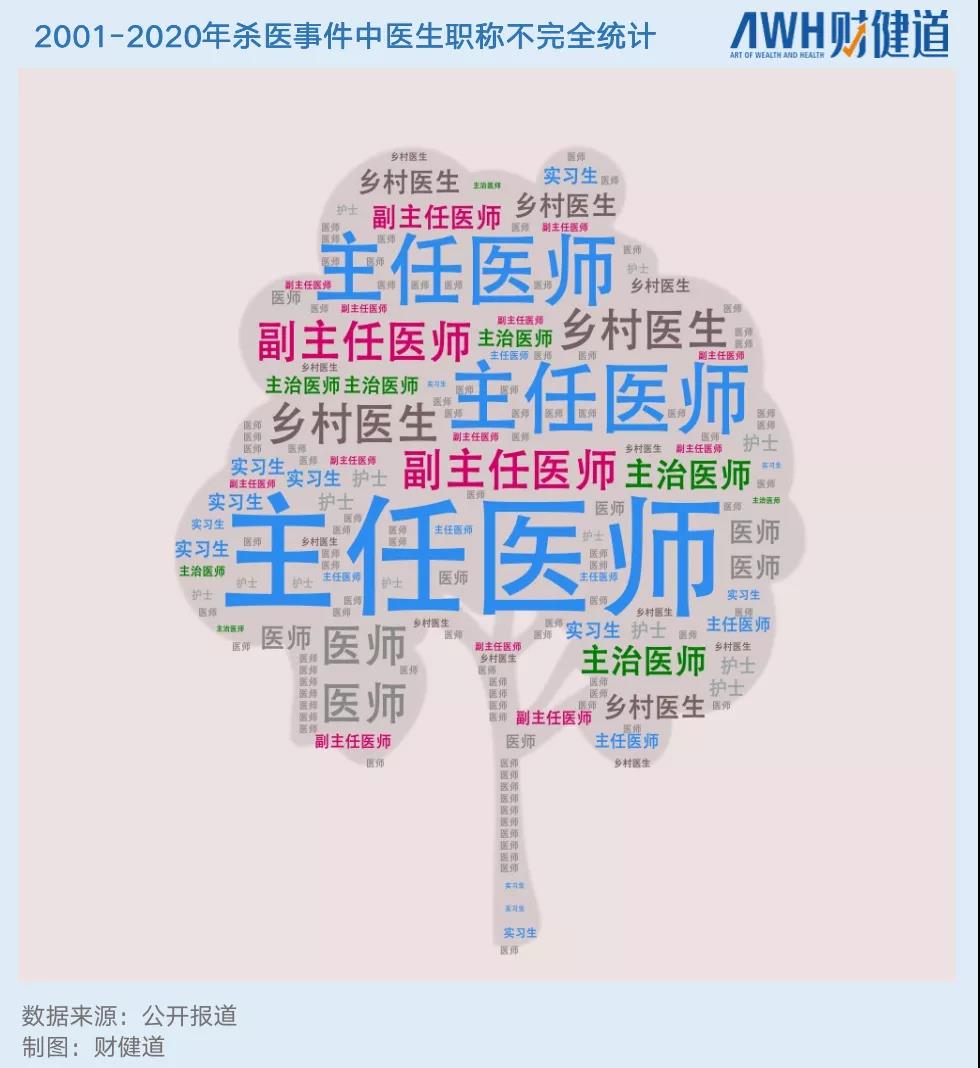

而如今,在“内卷”日渐成为社会化问题的时代,无论体制内外,所有人都要承受更多系统性压力。医疗行业本应为医患双赢场景而生,但身处机械、集约、复杂的系统网络内,中国乃至全世界的医患关系,都很难达到双赢局面。医改问题,是后互联网时代仍旧难解的世界性难题。

精英CMO们,能够证明医生社会化的价值,但他们在某一行业的成功,并不等于全体医生存量资源的成功社会化。无论是于莺谈及自己2017年放弃创业、选择合营的问题时;还是陈羽中介绍公司支付方,讲到需求对视网膜诊断AI需求极高的药房竟然现金流最紧张时;抑或朱筱吟在讲到集团城市覆盖率、支付水平的问题时,都会谈到医保支付的大环境。

目前医改方面,世界范围内还未出现完美答卷。而在我国,想让产学研旋转门不仅转出精英CMO,也转出普通医生,真正释放医疗资源存量,还需漫长砥砺前行。

责任编辑:亦欣

免责声明:著作权归原作者所有,在此向原作者表示感谢。除非无法确认,本网都会注明作者及来源。如有版权异义请及时告知。