“遍地是药王,短暂又辉煌。” License-in的昨天、今天与明天

- 作者:尹莉娜

- 来源:

- 发布时间:2021-11-23 15:33

“遍地是药王,短暂又辉煌。” License-in的昨天、今天与明天

【概要描述】10月12日,美国生物制药企业默沙东(MRK.US)宣布,已向美国FDA提交新冠治疗药物Molnupiravir (暂时中文译名为“莫纳匹拉韦”)的紧急使用授权申请。

- 作者:尹莉娜

- 来源:

- 发布时间:2021-11-23 15:33

10月12日,美国生物制药企业默沙东(MRK.US)宣布,已向美国FDA提交新冠治疗药物Molnupiravir (暂时中文译名为“莫纳匹拉韦”)的紧急使用授权申请。根据几天前公布的III期研究结果,莫纳匹拉韦用于治疗轻度至中度新冠肺炎成年患者,可将感染者的住院和死亡率降低50%。与此同时,莫纳匹拉韦是一种小分子药物,这意味着,全球首个口服新冠治疗药物可能即将问世。

这一消息对全球的振奋程度,几乎不亚于一年前(2020年11月),美国辉瑞公司(PFE.US)公布其新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染之际。

默沙东与辉瑞,是全球顶尖的跨国制药巨头,也是研发投入TOP5的创新药企业。2020年,默沙东研发投入136亿美元,全球排名第二,比上年增长37%,占销售额比重28.3%;辉瑞研发投入94亿美元,全球排名第五,研发占比22.4%。但有趣的是,疫情中最具突破性的重磅药物与疫苗,均来自上述两家巨头的产品引进,也就是当前备受国内市场争议的License-in(许可引进)模式。

01

默沙东作为全球疫苗龙头之一,在新冠mRNA疫苗折戟,其两款产品的早期临床试验均无法产生足够的免疫效果,最终不得不停止研发,但却出乎意料地在小分子口服药方面开花结果。据业内保守预测,获批后,默沙东莫纳匹拉韦的年销售额将超过50亿美元。

而这,正是新药研发高度不确定性带来的唏嘘与惊喜。而默沙东新冠口服药的合作方,Ridgeback Biotherapeutics,则是一家成立于2016年的新兴Biotech,目前尚无产品获批上市,仅有两款在研产品进入临床后期。

02

问题出在,海和药物“已开展二期以上临床试验的核心产品均源自授权引进或合作研发”,上交所要求其说明,“发行人是否独立自主对引进或合作开发的核心产品进行过实质性改进且未对合作方构成持续技术依赖。”

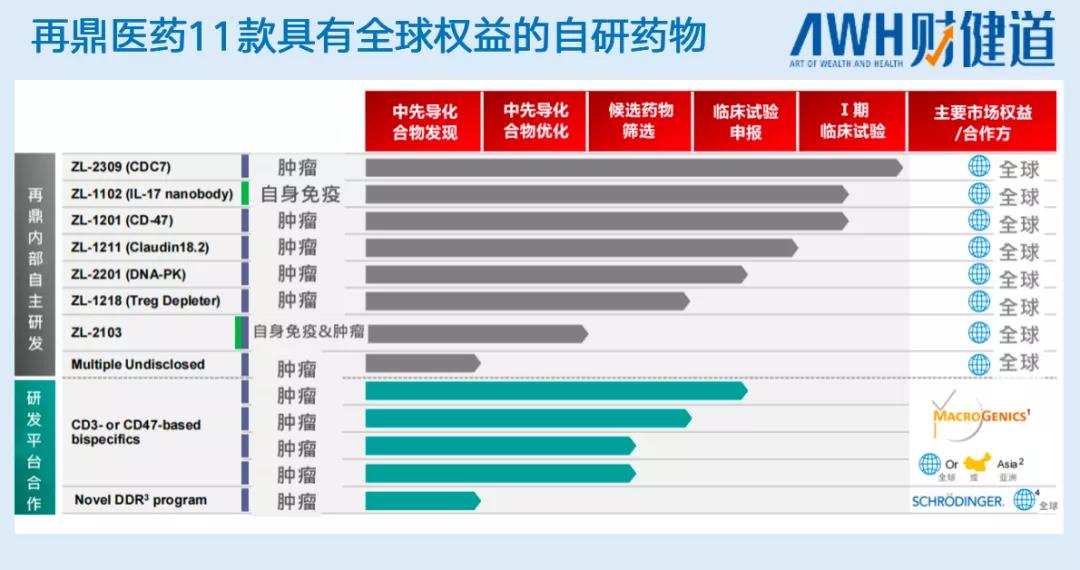

这样的模式曾经跑出再鼎医药(09688.HK)、云鼎新耀(01952.HK)等多个本土明星企业。例如,再鼎医药成立3年多后便成功赴美上市,随后又登陆港股,用3年时间创下千亿市值。但在国内VIC模式的火热背后,一个关键前提被忽略——事实上,License-in并非想象中那样想做就做,恰恰相反,其成功具有很高的门槛。

首先在于临床价值。在对项目进行源头挑选时,要具备能够找到和判断高临床价值药物的能力。正如复星医药和辉瑞,都迅速在疫情初期,果断向BioNTech伸出合作的橄榄枝。

在疫情之外,高临床价值药物的License-in也具有重要意义。早年间,进口新药通常晚于境外获批9年左右才进入中国,经过药监部门对新药审批的一系列改革,这一时间差缩短至5-6年。通过License-in模式引进国外先进产品,中外市场同步开发,可进一步大大消减时间差,意味着从国外上市的新药能够第一时间进入国内市场。

第三是临床开发能力。在至关重要的医药研发(R&D)领域, License-in帮助企业跳过了源头发现(Reaserch)的难题,但依然逃不过临床开发(Develop)的考验。

03

在业内,VIC模式曾被比作永动机——拥有高层次学历背景和人脉的生物医药人才,拿着投资人的钱,左手买项目(License-in),右手讲故事(企业估值),经历一级市场天使轮到Pre-IPO各轮融资,每一次融到的资本再用来继续“买买买”,做大估值,进而再争取纳斯达克、港股、科创板3地轮番上市,循环往复。然而,当一个个飞驰的轮子疯狂地旋转起来,人们才开始反思,永动机真的存在吗?

2019年以前,国内的创新药项目引进交易集中在1亿美元以下,2019年的平均首付款为1510万美元,但近三年来,交易金额突飞猛涨,1亿美元以上交易有17笔,占比超过60%。

短短10天内,恒瑞医药罕见地“砸出”16亿人民币。而在2021年以前,据《财健道》不完全统计,恒瑞医药成立数十年来,引进的创新药BD合作仅有4项,且分散于癌症、抗感染、眼科等不同疾病领域,并无固定章法。

关于销售能力,显然无需多言。而在临床开发上,北极光创投执行董事宋高广在接受《财健道》采访时曾谈到,“大药企往往会比小药企做得更快一些,在许多方面大药企占据更大优势。在前期的研发上大家可能差别不大,但药品进入到临床以后,大药企的公关能力、与医生产生的黏性、未来跟客户的联系,往往会比小药企强。”

深耕行业数十年,并曾身兼多重身份的朱迅,曾多次强调一个观点——中国医药创新的关键在于打破昨天的逻辑。而对于今天的医药行业来说,License-in模式永不会止步,但狂欢的主角,正在转移。

(作者系《财经》研究员,实习生张羽岐对本文亦有贡献)

责任编辑:亦欣

免责声明:本网注重分享,并不意味着赞同本文观点或证实内容的真实性,请仅做参考。著作权归原作者所有,在此向原作者表示感谢。除非无法确认,本网都会注明作者及来源。如有版权异义请及时告知。