8家国产mRNA角逐,全数止步于初创期?

- 作者: 严瑞

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-11-24 11:09

8家国产mRNA角逐,全数止步于初创期?

【概要描述】每家企业的着力点和运作方式,都有其特殊之处。这不仅是企业自主选择的多样性,更是mRNA技术上游平台兼容度高带来的广阔下游市场。

- 作者: 严瑞

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-11-24 11:09

2020年新冠疫情爆发,疫苗研发成为世界性产业,mRNA疫苗被赋予厚望。很快,mRNA技术概念风行全球市场。

2018年mRNA药物市场规模仅34.3亿美元,据相关机构预测,到2025年,其规模将增长至63.3亿美元,近乎翻倍。

然而,中国主攻mRNA技术平台突破的企业,大多还在首轮、二轮融资的道路上奋斗,上市产品为零,在研临床产品件数屈指可数。技术平台是土壤,药物是果,技术还未突破,成果必然难出。因此,当国外mRNA疫苗纷纷上市之时,国产自研mRNA疫苗仍在艰难跋涉,市场甚至开始看衰这一赛道。本文将在此节点,对中国当下的mRNA药物赛道状况作一梳理。

对此,一名资深医药行业从业者向《财健道》表示:“我们或许高估了近期,但一定不能低估远期。”他的意思是说,短期内,我们高估了国产自研mRNA平台的研发能力,但长远来看,中国在这一赛道的自研能力仅次于美国。

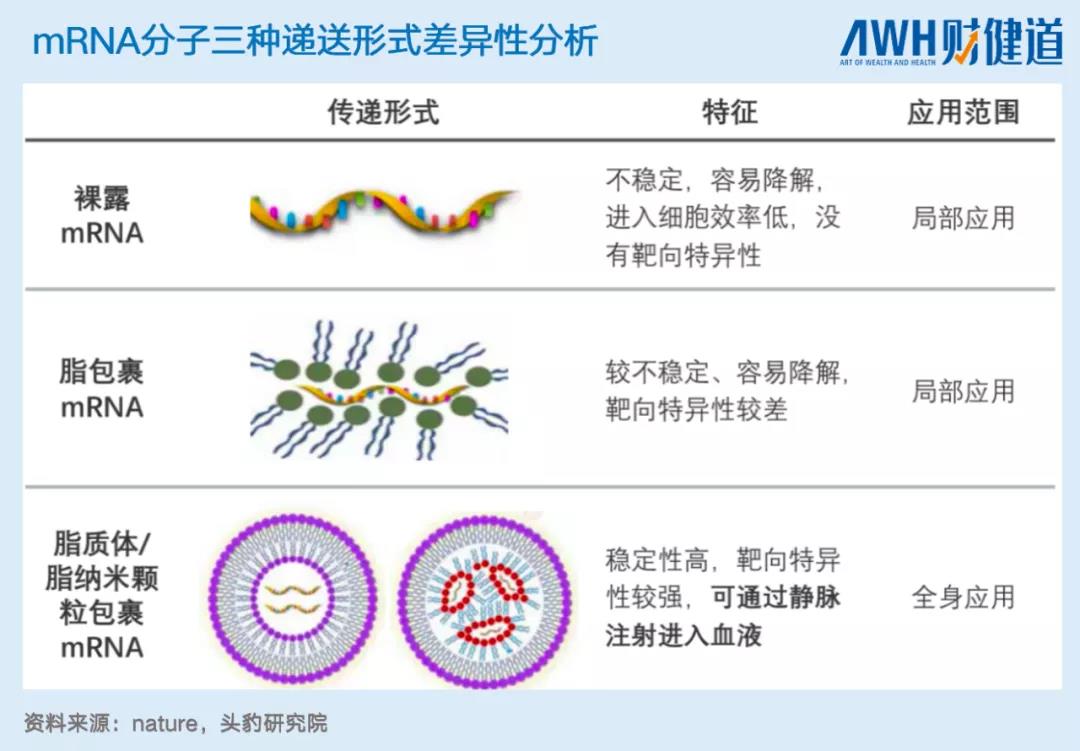

细胞结构中,mRNA,即“信使RNA”,是连接蛋白质与基因的桥梁。如果说蛋白质是构成细胞的核心原料,mRNA就是翻译基因信息、提供蛋白质合成模板的“说明书”。制作这份“说明书”,除确定适应症外,还有基因测序、设计合成、化学修饰,等到确定分子结构后,再包裹特定递送物质;至投产环节,还需保证标准化车间的扩大化生产。

但是,上述蓝图并不容易实现。首先,mRNA分子稳定性很差,只有进行大量化学修饰并配合递送物质,才能顺利稳定转录与翻译。也就是说,“写说明书”(即进行基因测序并针对适应症完成序列设计)并非难事,真正难的,是如何保证说明书在运输过程中不破损,且能够被“读者”顺利读懂。

目前,保有自研修饰、递送系统优势的Moderna,在mRNA“三巨头”中市值最高,已经达到1736.24亿美元。

不过,Moderna在所谓自研的LNP系统上,仍存在专利权纠纷问题。mRNA递送系统的技术突破,在全球范围内仍有极大探索空间。而与海外公司相比,作为“后进生”的国内mRNA的研发仍存在较大差距。国内具有全平台技术前景的企业仅3个,分别为艾博生物、斯微生物与嘉晨西海,但三家企业暂未有上市药物;其他相关企业尚不具备完整平台技术,也未在药物研发上取得过突破性进展。

02

切忌“纸上谈兵” 产业链闭合尚待时日

本土mRNA技术企业如艾博生物、丽凡达生物、斯微生物等,也都选择与上市公司合作。艾博生物、厚存纳米等企业,也与解放军医学研究院、中科院和各大高校实验室开展合作研发项目。

抛开中游的技术问题,从上游原材料与设备供应商方面来看,mRNA药物研发所需原材料和设备储存,大部分也握在海外企业手中,本土企业发展还不完善。

对赛道概念的软包装,可能出现在各类波动性的消费风口上;但在技术突破与自研方面,概念上的“纸上谈兵”不可取,只有脚踏实地的硬研发才管用。

03

提到中国本土医药创新,恒瑞、PD-1等关键词就不难被人想起。中国本土企业的PD-1实力已经达到世界数一数二的程度,但是,赛道扎堆等问题让头部企业及后进的小企业,都要经历风口红利落幕后的阵痛转型。

mRNA技术也面临着同样的困境。当其方兴未艾之时,有医疗行业从业者表示,中国mRNA企业要应谨慎思考,避免热门“靶点”扎堆。

国内主要的mRNA技术平台公司,比较受关注的有艾博生物、斯微生物、深信生物、嘉晨西海、海昶生物、丽凡达生物、瑞吉生物、厚存纳米等8家。其中,艾博生物成立于2019年,据称,其在递送系统方面(即LNP系统)绕过了已有专利,且相应的mRNA分子动态精准混合技术也更适用于工业标准化生产。

另外,本土mRNA企业创始人中不乏“技术大牛”。除了比较为人所知的艾博生物创始人英博曾就职Moderna外,深信生物创始人李林鲜也曾师从Moderna技术创始人Robert Langer;美诺恒康成立于2013年,创始人为吴晨衍,曾任辉瑞资深首席科学家。不过,后两家还均未有产品进入临床。

在“mRNA+疫苗”逻辑逐渐遇冷的情况下,我们要看到mRNA技术平台突破的难度,也要看到mRNA技术市场今后的巨大前景。在短期与长期的权衡中,应理性期待mRNA技术赛道——脚踏实地研发、广泛开展合作、积极推动相关政策,直至厚积薄发的那一天。

责任编辑:亦欣

免责声明:本网注重分享,并不意味着赞同本文观点或证实内容的真实性,请仅做参考。著作权归原作者所有,在此向原作者表示感谢。除非无法确认,本网都会注明作者及来源。如有版权异义请及时告知。