专访医保谈判药物经济学专家组组长刘国恩:单品有争议,制度在进步

- 作者: 尹莉娜

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-12-14 14:23

专访医保谈判药物经济学专家组组长刘国恩:单品有争议,制度在进步

【概要描述】国家医保谈判自2017年推行以来,彻底打破医保目录曾长达8年不更新、创新药完全不报销的“僵局”,虽不比发达国家新上市药品的实时动态更新,但药企已经“有的谈”,患者也“可期待”。

- 作者: 尹莉娜

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-12-14 14:23

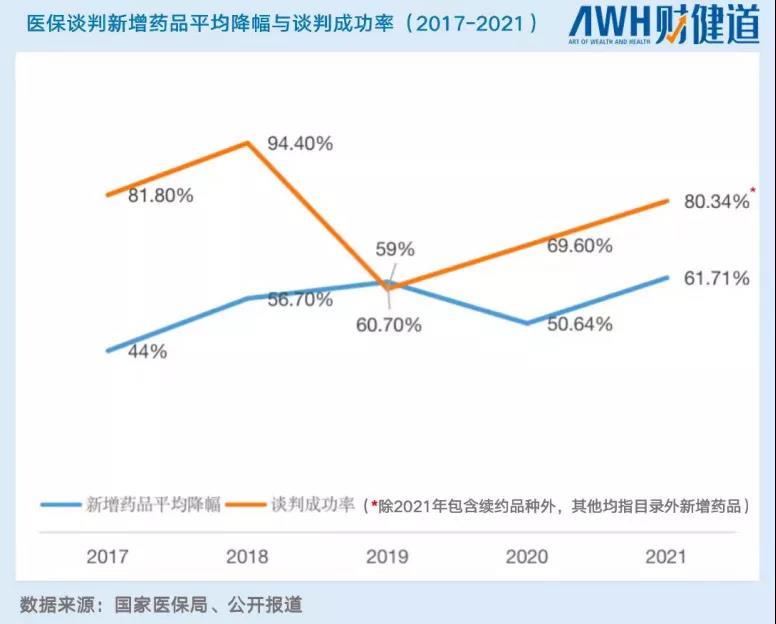

12月3日国家医保局新闻发布会上,多位专家称此次医保谈判为“空前进步”。一是整体数据突破历史新高。此次医保谈判,总体成功率80.34%,新增药品平均降幅61.7%,最高降幅近94%,三者均突破2019年以来的历史新高。二是鼓励创新药。新增67个药品中,66个为过去5年内上市,27个实现“当年上市当年入保”;23个国产重大创新药品中22个谈判成功,降价幅度均低于平均降幅。

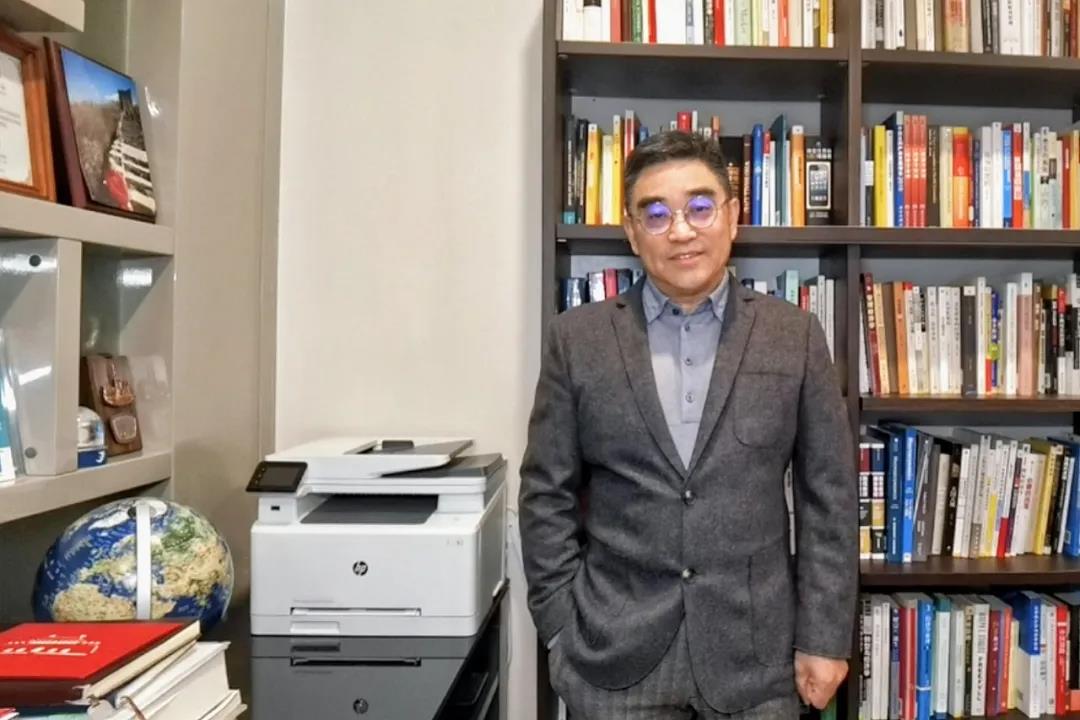

谈判结束后,刘国恩接受了《财经》的独家专访,就医保谈判的公正性、成功率、落地性和药物经济学在其中如何发挥作用等问题,以及“国谈”常态化下,国内创新药产业的未来,一一作出详解。

01

刘国恩:任何一款药物进入谈判环节前,要迈过很多道关卡。

刘国恩:这个问题比较复杂,也是国内外的共同难题。

尽管复杂,专家都有一个基本原则:现有医保协议期内产品提交新适应症申请医保,无论使用什么方法进行测算,推荐的价格所产生的新适应症收入,不会少于现有适应症可能降低的收入部分。换句话说,测算的底线是,新价格不能让企业药品新适应症进医保后,总收入反而下降。

《财经》:“底线”有了,那企业收益提高的部分,多少为合适?

《财经》:谈判药进了医保,医院却买不到的落地问题,如何解决?

公立医院药品加成取消,医院进药、开药的资金占用和其他成本继续存在,如果新的补偿机制不到位,有可能造成医院垫资成本增加,从而影响其采购、储备高端新药的动力。加之对医院药占比的一些行政规定,可能进一步增加医院药房资金压力,从而造成部分创新药物入院难的问题。

今年,国家医保局出台了谈判药“双通道”落地政策,纳入医保的创新药在院外定点药房购买,也能同等报销。目前,新规已在许多省市推进,希望能让药品流通市场更加顺畅,患者购药更加灵活方便,也符合国家医改将医药分开的底层逻辑。

《财经》:2021医保谈判总的成功率超过80%(包括协议期内药品和新增药品),创3年来“国谈”成功率新高,这一变化背后反映了什么?

《财经》:所以,一款药物能否谈判成功主要涉及哪些因素?

刘国恩:关键取决于药物自身综合价值。

第一,疗效。相对于临床现有同适应症的其他药物或疗法,新申请药物的疗效指标能够提高多少?第二,安全性即药物毒副作用。比如,一些癌症晚期患者药物可能疗效越好、毒性也大,这也可能产生不少附加成本。第三,患者依从性。即病人能否按时、按量、正确用药。创新药物能否降低服用剂量/频率/疗程?因为社会角度上,依从性不足不仅可能造成药物浪费,还可能导致药物耐药性等潜在风险。第四,经济性。一般来说,创新药物都比现有同适应症药物费用要高,所以测算新药对医保基金的影响,评估医保基金支付患者使用新药的可负担水平是药物经济学评价的中心工作。不仅如此,专家组还要考察新药使用对其他非药物医疗费用的可能影响,包括引起的相关门诊、住院费用的变化。

刘国恩:到目前为止,国家医保药品目录的调整,不强制要求企业提供完整的药物经济学评价资料。

尽管如此,关于申请药物与同适应症药物比较的临床效果、安全性、药物费用等数据都仍然必要,因为这些资料是药物经济学专家在测算期间进行药物经济学推算的必需数据。

刘国恩:就我所闻,评审专家是由国家医保部门在全国专家库进行随机抽取,尽量保证公正。

不过,整个中国药物经济学专家队伍规模不大,相关人才库只有几百位。部分专家今年前期参与了医保药物经济学培训指南制定,在后期也未入库抽取;个人或家人近期与药企有直接业务关联的,也回避了评审,进一步缩小了可选择的专家范围。

今年从全国专家库中抽调了40多位专家到京,要负责上百个药物的评审测算工作。今年每款药物增加至两位专家“背靠背”独立测算,工作量相比往年直接翻倍。评审期间,我们的确交流过如何系统培养药物经济学专家队伍的想法,还提出在未来3-5年系统培训药物经济学合格专家的“1000”人计划,如果顺利启动,今后谈判测算工作将更有质量保障。

《财经》:对于企业来说,进行药物经济学评价的成本是怎么样的?

另外,还可以考虑使用现有“二手”数据分析,即已发生的相关数据,如医疗保险事后支付数据等。其耗时耗资相对更小,不过获取该数据的管理成本和行政难度更大。

《财经》:如果不是要进医保目录,企业是否还有做药物经济学评价的动力?

刘国恩:药物经济学评价的根本目的,是呈现药物临床价值,即相比同适应症现有药物能产生的价值增量。

03

刘国恩:这个担忧是真实世界的一个说法,可以理解,但不能过度演绎。

有数据显示,美国一款上市新药背后平均有1.5万个化合物是失败的“炮灰”,如果考虑所有这些化合物的研发成本,药物上市平均耗资高达20亿美金。但前期研发成本无论多大,本质上是已经发生了的“沉默成本”,不受后期市场影响。

尽可能上市、讨一个好价钱、最好配上一个庞大的保险市场,是最理想的结果。但价钱与市场是“鱼与熊掌不可兼得”,药企跟医保市场进行谈判,价格肯定要降低,才能去换取更大的市场。

对创新药企来说,只要药品单价还高于生产直接成本,就不要轻易放弃。你可能会说,企业耗费这么多年时间,花了那么多钱,为什么不能给个好的价格?——站在医保和患者的角度,药品价格根本上取决于其高于现有可选药物的价值增量,而非药品前期投入研发的“沉默成本”。

《财经》:在国外,针对创新药有专利保护期,在一定时间内保证企业可以收回研发成本。目前国内创新药虽很难做到First-in-class源头创新,但考虑到产业创新不可能一蹴而就,发展需要有一个波浪式逐步上升的过程,是否应对现有中等程度的创新,给予一定程度的鼓励和政策倾斜?

刘国恩:鼓励创新是肯定的。今年医保新增67个药品中,有66个在过去5年内上市,其中27个实现了“当年上市当年入保”;23个国产重大创新药品中,22个谈判成功,降价幅度均低于平均降幅。这些数据背后,是专家考虑创新药物价值“加分项”的结果。这也是本次医保目录共同遵守的原则之一。

《财经》:目前医保谈判的所有规则中,针对国内外企业都是一视同仁的?

《财经》:但看医疗设备国产替代政策,相关部门对医院配备国产设备的比例是有明确要求的,这与医药市场是否有可比性?

刘国恩:政府的相关政策从来明确要鼓励和支持国产创新药。不过,鼓励和支持的前提,是坚持相关技术标准,确保药品质量上不打任何折扣。从短期看,坚持同样的价值测算原则,能够更好把国家的医保资金用在刀刃上,为广大患者购买和提供最具价值的药品,获得最大的健康产出。从长期看,坚持具有市场竞争性的高标准、严要求,也会更好促进国产创新药物的长足发展,不断增强其核心竞争力。

《财经》:跳出医保谈判框架,就整个中国创新药产业发展而言,您对于跳出“内卷式创新”有何建议?

纵观历史,创新是传统和成规的天敌。没有任何市场的现有霸主会喜欢创新,尽管他们以前也曾是创新者。因此,站在社会发展的高度,我们任何时候都需要尽力促进和保护市场竞争,不断开放市场,迎接“创造性破坏”,才可能为持续的科技创新提供永不枯竭的源泉。

责任编辑:亦欣

免责声明:著作权归原作者所有,在此向原作者表示感谢。除非无法确认,本网都会注明作者及来源。如有版权异义请及时告知。