20万份医生简历飞出东北,那些「留守医生」在坚守什么

- 作者: 陈丽金

- 来源:健康界

- 发布时间:2021-12-10 09:44

20万份医生简历飞出东北,那些「留守医生」在坚守什么

【概要描述】东北给不出高的待遇,固然有经济水平的原因,南方一些城市经济好,可支配的资源多,政府的扶持力度大,可供医院发挥的空间要比东北大得多。

- 作者: 陈丽金

- 来源:健康界

- 发布时间:2021-12-10 09:44

「身边学医的后辈很少考虑留在东北,无论是同事学医的孩子,还是自己培养的博士生。」这是吉林某三甲医院科室主任马可的直观感受。东北医疗体系中的人才流失,是大多数人能感受到的。

东北人格外眷恋生养他们的黑土地,那些不愿轻易离开的人,正在用行动去改变,但在沙漠里,一颗沙子的力量显得那样的渺小。他们期待有一股力量,能把沙漠变成绿洲。

目送其他医生离开东北

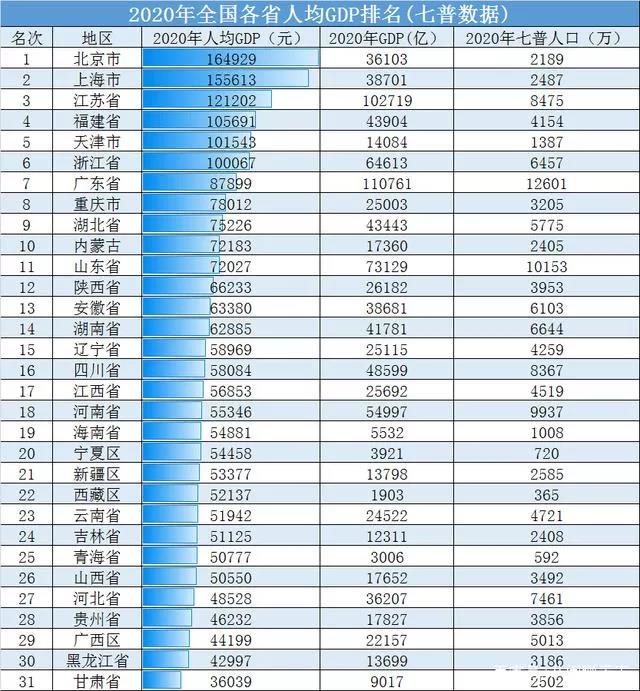

在与健康界交流的数位东北医疗体系的人员中,大家一致认为东北经济发展落伍是出走最直接的原因。2020年全国人均GDP排名中,辽宁省位列15,吉林省排名24,黑龙江省倒数第二,黑龙江省GDP仅为排名第一的北京的不到三分之一。

「医疗人才流失严重」,便与「人均GDP全国倒数第二」一起,成为黑龙江的又一项标签。杨亮是哈尔滨一家中医院的科室副主任,他所在的医院近2年来几乎没有新鲜血液流入,一般医院的「标配」是排在副主任后边的有主治医师和住院医生,但在他之下已无人,他们科室已经断层。

「医院人手不足,只能压榨剩下的人。」杨亮说。由于不放心规培医生,杨亮干起一个半人的活,做手术、出诊、巡房、管理患者、做科研,副高的级别,干了很多正高的活。「去年走了一个医生后,医院就没招人补上,医院没钱,提供不了好待遇,别人也不想来。」

根据丁香人才的数据,从2018年8月到2021年8月,通过丁香人才投递的东北三省医生简历数,多达24万份。其中,87%的简历都投向了东北以外地区。「头部大医院走的人要相对多些。」有医疗体系的人员表示。而黑龙江省某县级医院的院长告诉健康界,县医院的医生很少有去南方的,原因是医生的水平没达到,跳槽去南方好的医院,也需要门槛。

「用他们的话说就是:更轻松了,没有那么多事——指的是领导,还有一些体制机制对个人的束缚。」李文说。如果说金钱是个吸铁石,把人从东北吸走,那么文化风气就是最后的推手,有人在官僚体制的来回拉扯中,消磨掉对故乡的最后一丝眷恋,骤然离开。

医院愿意从收入中拿出多少放在临床一线,这是医生决定去留时一个权重很大的考量标准。李文形容,东北的医院往往就像一辆「跑不动的马车」,养了一半的闲人,行政后勤比医生多,干事的没几个,不像南方有激励措施,让人做事有干劲。在他看来,在东北的医院,选择躺平的人,也能拿到跟临床医生一样的工资,真正干事的医生收入被拉低了。

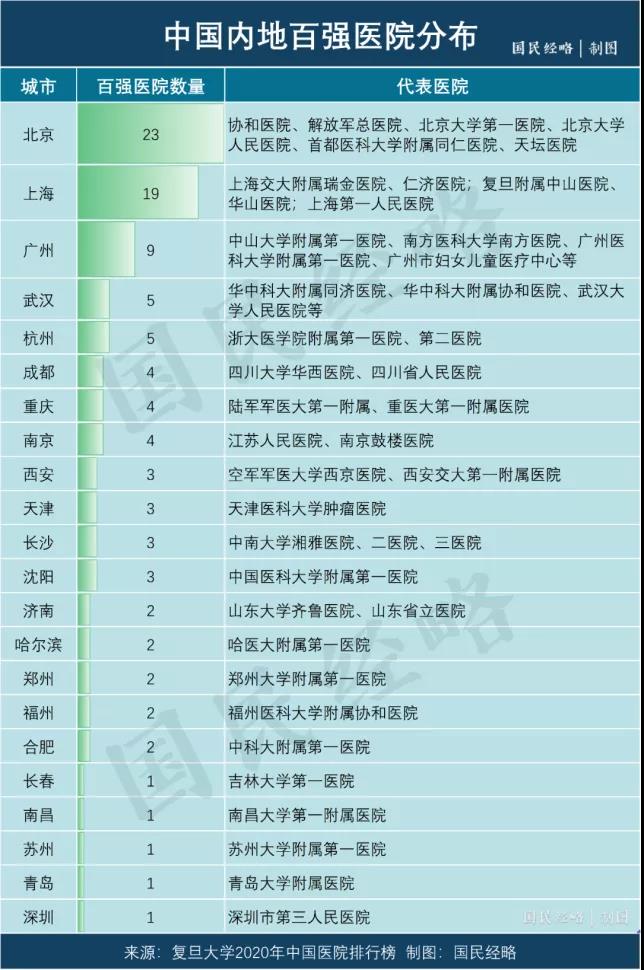

据国家自然科学基金委员会公布的《2021中国综合医院国自然立项数排行榜》显示,前一百名中仅有三家位于东北,分别是中国医科大学附属第一医院和中国医科大学附属盛京医院(均为辽宁省)和吉林大学白求恩第一医院上榜,来自东北的这三家医院的立项数,均不到排名第一的华西医院的五分之一。

于是,就出现了李文认为的「劣币驱逐良币」。那些科研水平低的人,凭借关系拿到了很好的项目,把那些有水平的人的名额给挤兑了,「有本事的看着没本事的拿走各种资源,伤心了,带着自己的项目走了」。

有人保持乐观。哈尔滨市儿童医院副主任医师李清晨对健康界说,东北的医院不缺人,东北有着数家全国顶尖的医学院,源源不断都向东北医院输出优秀的毕业生,无论走了多少人,都能迅速培养起来,没有任何人能对一个科室起绝对作用,「目前医疗存在均质化倾向,手术你会做,别人也会做,没有人是不可替代的」。

马可形容东北是中国医疗的人才储备库,中国医科大学、吉林大学、哈尔滨医科大学等几家医科大学的实力超群,「过去可能一个科室有3位素质很强的医生,即使现在医生人才流失,但东北医疗的底蕴还在,只是优秀的人没以前那么多,可能一个科室有1个出色的医生,实力还是有的」。

杨亮刚来到医院时,2012年,医院还有国医大师,能承担国家级课题。这两年来他所在的中医院在科研上没有突出的进展,基本上在吃老本。「医院在无序扩张,但厉害的人少了,医院也很少承担国家课题,医院整体水平在下降。」杨亮说。

「患者们在就医前都会相互打听,这家医院哪位医生的水平最好,一听最好的医生已经走了,一句话就把医院的底交出去了。」虽然医院每天的门诊量没有显著的变化,但李文注意到,最近几年,越来越多的患者拿着北京的初诊报告回来沈阳看病,开药、做化疗,「这些诊疗不需要高超的医术,患者图的是回东北看医保报销更多,有些肿瘤患者甚至拿着外省的治疗方案让我照着打就行了。」

只能靠情怀留人吗?

东北看重人情,李文也曾想过离开,最终让他留下来的是退休老院长的嘱托:「你不能走,医院需要你。你把医院振兴了再走。」

企业里,当员工提出辞职,老板尚且可以通过涨薪挽留员工。在东北的医院,医生要走,院长能做的很有限。

「我们做人才计划的时候,医院每年都拿出来学科建设经费或者个人发展的资金来支持医生。」刘彩刚强调,「但要兼顾公平性,不能提供超出水平的待遇」。马可所在的医院给到博士后的年薪是30万(税前),这与南方动辄五六十万、给予住房补贴的条件相比,并不具备吸引力,但这已经是东北医院所能给出的极限了。

但体系差异,或许才是根源。南方是服务型体制,制度相对灵活,东北还停留在过去计划经济的体系中,每个人都只能按规矩办事。如果领导不下放决策权,谁都不敢越格做事。

「一个很现实的情况是,医生要给患者省钱,在做手术前就给患者制定好总费用的方案,手术中稍微超预算,医生就很紧张,要给患者解释为什么费用会超了。」马可认为,千里马在东北被埋没了,一到南方就发展起来,说明东北当前缺乏有效机制,上层没有给到好的人才激励政策。

在刘彩刚看来,首要的是振兴东北的经济。其次是内培外引人才,出台政策给人才提供更好的职业发展条件,还要解除他们的后顾之忧,包括子女的教育、配偶的工作安排等等。同时文化软实力也很重要,「医疗体系内的思想需要开放,一些不必要的条条框框,该打破的打破,一定要人性化,这要靠各级各个层面进步。」

留下的人在努力奔跑

马可相信,东北医疗的底蕴还在,现在东北之所以还能留些一些人,一个因素是情怀,另一个是高校的技术和科研实力还是有吸引力的。马可的一个学生去了南方后又回到了东北,一些南方城市固然薪资更高,但临床水平没有中医大附属医院、吉大附属医院、哈医大学附属医院的系统好。

2021年,杨亮申请到了黑龙江省的自然科学基金。杨亮说,在别的省份至少会有10到20万经费,但在黑龙江只有2万,缺口还差8万,需要自己自筹或者医院匹配,但医院根本拿不出这笔钱来,为了把课题做下去,杨亮只能自掏腰包。用他的话说,这是为了自己的未来做铺垫。他解释道,以后要想申报国家自然基金需要有前期的科研基础,现在很多东西都是用他自己的时间、精力和金钱堆积出来的,这是他能够迅速成长的方式。

李文也在遵循对老院长的承诺,一方面夯实自己的技术,另一边努力打造个人品牌。李文和科室的同事组建了一个小团队,在视频平台上做直播、做医疗科普和线上问诊,把自己创新的技术向外展示。如今,李文已经打通了线上线下的闭环,通过线上的分享交流知识,在其他城市设立分诊中心,通过宣传把患者吸引到所在医院,现在李文的科室一年的门诊量能达到省级大医院的水平。

李文在自媒体上宣传他的创新治疗方法,患者打电话到医院了解,接线的人一句不清楚就把人打发了,根本不会把电话转到他的科室来。李文给患者做手术,患者感觉肚子疼,管床的医生直接跟患者说李文把手术做穿孔了,最后李文给患者拍片子来证明手术没有穿孔,「他们觉得我做的事情是在颠覆他们,在抢他们蛋糕。在其他地方,大家都是想的怎么把蛋糕做大,但东北人的思维是你抢我蛋糕,你也别活了,都在等着你哪天出事」。

李文尽力不受别人的干扰,只把自己的事做好,每天下班后,他抽出时间做直播,跟患者交流。周末的时候,李文到外省给患者看病,他知道那些患者在等着他。

杨亮还在爬坡,他给自己定下目标,先是省级自然科学基金,之后攻下国家自然科学基金。他希望政府能多给年轻医生一些扶持和帮助,「如果5年后我没有看到我想要的东西,我肯定也会走」。

(文中马可、李文、杨亮均系化名)

责任编辑:亦欣

免责声明:著作权归原作者所有,在此向原作者表示感谢。除非无法确认,本网都会注明作者及来源。如有版权异义请及时告知。