总理定调,谁替子女护理四千万失能老人?

- 作者:尹莉娜

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-11-23 15:02

总理定调,谁替子女护理四千万失能老人?

【概要描述】“促进医养康养相结合,稳步推进长期护理保险制度试点。”3月5日上午,国务院总理李克强在做《政府工作报告》时说。这是连续第二年,长护险被写进政府工作报告。

- 作者:尹莉娜

- 来源:财健道

- 发布时间:2021-11-23 15:02

“促进医养康养相结合,稳步推进长期护理保险制度试点。”3月5日上午,国务院总理李克强在做《政府工作报告》时说。这是连续第二年,长护险被写进政府工作报告。

我们为什么需要长护险?

在国内,山东省青岛市是全国最早展开探索的城市,在那个“超基本的事不做”的时期,青岛在2012年就出台了长护险制度。9年过去,实践表明,长护险既方便了有照护需求的老人,又能大幅节约医保基金,还替医院节省了医疗资源。但是,农村地区覆盖低、专业护理人员少、商保参与度不够等问题,亦一直存在。经过近10年的摸索,青岛当地走过的路、踩过的坑、博过的弈,就像一个微型缩影,从中可以窥见未来全国推广长护险制度可能遇到的问题,也方便后续的改革者以史为鉴,取长补短。

01

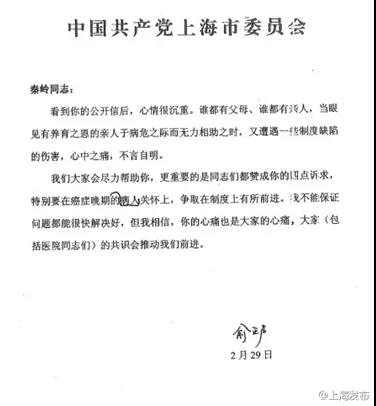

9年前的3月1日,时任中共上海市委书记的俞正声通过“上海发布”政务微博给沪上癌症患者家属的一封回信,迅速占领了各大报刊媒体的显要位置。当时,人人网出现一封《一名癌症晚期病人家属致上海市市委书记俞正声同志的公开信》,一位中学教师在信中称,其父亲癌症晚期还突发脑梗,却无医院愿意收留,在经历了多次被迫强制转院后,为了能让父亲在有较好护理条件的安顿之处走完人生的最后一程,只能无奈求助。

俞正声安排落实了这位市民父亲的救治,并在微博中回复:“谁都有父母、谁都有亲人,当眼见有养育之恩的亲人于病危之际而无力相助之时,又遭遇一些制度缺陷的伤害,心中之痛,不言自明。我们大家会尽力帮助你……特别要在癌症晚期病人的关怀上,争取在制度上有所前进。”

医院不能养,养老院不能医,居家不方便照护。“久病床前无孝子”,如果没有合理健全的社会保障制度,即使再孝顺的子女,恐怕也难以给老人一个心理上有尊严、生理上被呵护的晚年生活。

俞正声曾经担任过青岛市委书记。原青岛市社保局局长耿成亮在任期间,在各种会议上“安利”俞正声在微博上的公开回应,力推青岛版长护险。

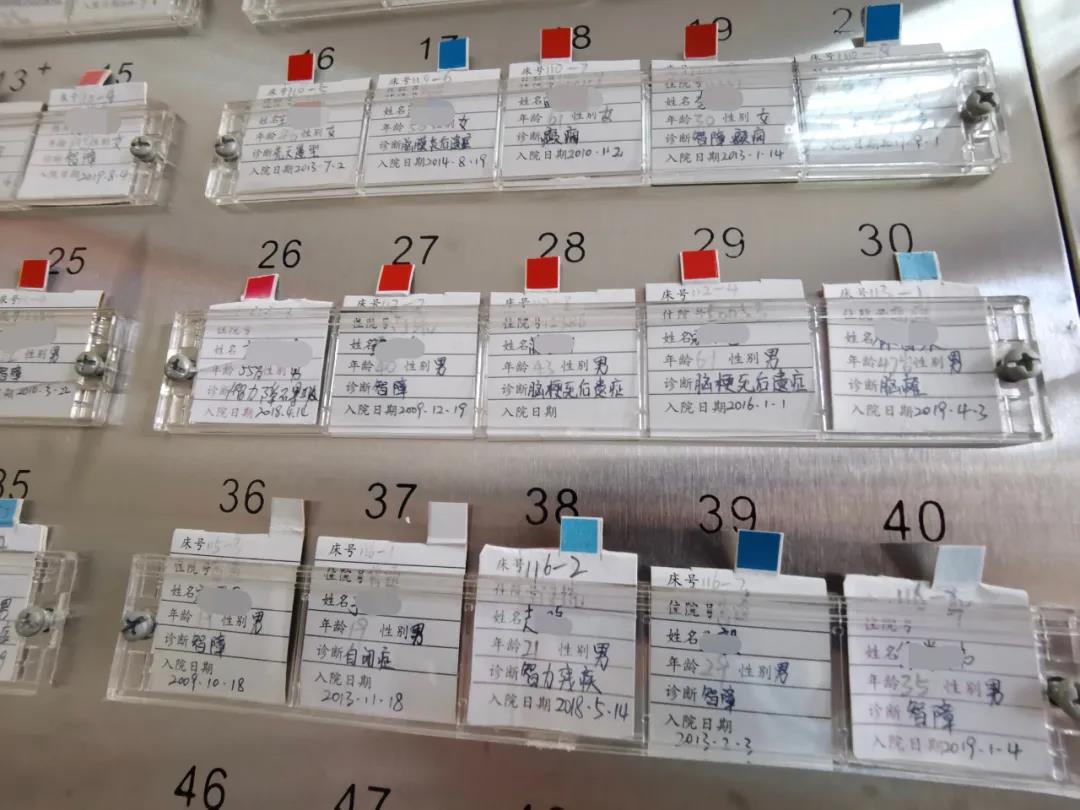

青岛长护险制度在2012年正式建立,中间经历过几次升级完善,至今已覆盖6万多名失能失智人员。其基本特点是:

02

更惠民、更长寿 比“养老式住院”更好的选择

青岛市自1987年即步入人口老龄化社会,比全国进入老龄化早13年。所以从很早开始,青岛当地市民和政府就不得不绞尽脑汁,来应对老年人的医和养的问题。2005年左右,青岛就开始了小范围的分类试点和跟踪调研,但对于是否建立长期护理保险,存在许多争议。

直到十年前,青岛市医保中心的工作人员就在整理数据时,发现了一组对比:两位生活不能自理的老人,选择了不同的养老归宿,结果开销悬殊。一位退休老人常年住在当地人民医院,年费用在20万左右,医保全部报销,护工的劳务费自负。医院多次与老人协商出院,一方面,因为其病情已经无法治愈,需要将床位让给更危急的患者,另一方面,医院也面临绩效压力。最终的协商结果是,一年12万元包干,由医保报销。

而另一位身体状况差不多的老人,选择住在四方区护理院,与老伴两个人每月共交费800元,不用请护工,算下来人均年费用不到5000元。12万与5千,是24倍的差距。其背后,是医院与护理院的床位费、护理成本、用药策略等的巨大差异。

这家护理院,正是山东省内最早出现的长期照护结合机构的雏形。院长谭美青原是四方区医院分院院长,扎根社区医院工作多年,对于老年照护工作熟稔于心。她明白,绝大多数身体失能的高龄老人所需要的,并非昂贵的药物和过度的检查,其实是细致的基本照护,还有精神上的关怀与疗养。

进药时,护理院多选择安全有效又便宜的药物。当时该护理院一年的青霉素用量,占到青岛全市的一半。在合理的用药和精细的照护下,当时患者的医疗费用每人每天平均支出不到4元钱,而且与长期在医院住院的失能老人相比,人均寿命还延长了近一年(310天)。

这组数据引起了医保中心的注意:如果能够将这种模式普及,那岂不既方便了有照护需求的老人,又能替医保大大节约资金,也替医院节省医疗资源吗?当时,原卫生部规划财务司主任科员于保荣到日本东京深造进修医疗经济学博士,回国后在山东大学卫生管理与政策研究中心任教,精通多国语言的他,将日本较为先进的长护险制度翻译、介绍到国内。

在于保荣等专家的帮助下,时任青岛市医保中心副主任姜日进在2011年,第一次将相关资料撰文形成可行性报告,其中写道:

“发达国家社会养老床位数一般占老年人总数的7%左右,我国目前只占1.77%,只有区区300多万张。且入住率不足70%。主要原因是收费较低的由政府投资并补贴的公立养老院人满为患,有的养老院排队已排到10年以后。这些失能者的照料护理正是我们面临的最需要解决的难题。目前东部城市的民办养老院接收一名能够自理的老年人收费一般在2000元左右,接收不能自理的则需3000-5000元,方可维持运营。但是一般企业退休人员的养老金尚不足2000元,凭自己的养老金根本住不起养老院。如果居家养老,子女或亲属可能无暇照顾,聘用保姆则费用还要高。”

▲ 一位高龄老人因双腿无法弯曲而难以正常坐立 图/尹莉娜摄

终于,在2012年,青岛市政府首次将“探索建立长护险制度工作”列为“为民办实事”之一,有了这个“flag”,才很快有了的青政办字91号文件——《关于建立长期医疗护理保险制度的意见(试行)的通知》(以下简称“试点意见”),这份文件由社保、财政、民政、残联等九部门在一天之内完成会签、共同发布,推行力度可见一斑。

03

这份试点文件,系全国首次对长护险的覆盖范围、筹资标准和方式、定点护理机构的准入等主要问题做出明确规定,也为青岛长护险制度后续的发展定下了基调。翻译过来,就是解决了谁受益、谁出钱、谁管钱、谁服务,以及出多少、怎么管、如何服务等问题。

这些问题中,最难的显然是谁来出资、出多少?

此时的青岛长护险,实际全称为“长期医疗护理保险”,由于没有其他稳定独立的筹资渠道,当地制度设计者不得不在护理保险前加上了“医疗”二字,是依附于医保之下的一种补充保险。护理保险费主要通过调整基本医疗保险统筹金和个人账户结构进行筹集,若护理保险基金出现超支时,由医保基金弥补“填坑”,如果医保基金也收不抵支了,那就报市政府申请财政支持。

这份来之不易的资金,如何花得妥当、花得值得?首先,青岛采取按人头按床日包干的支付形式,将失能人群按照身体情况划分为不同等级,相应地设计了不同的照护服务模式,支付标准为每床日费用从60元到200元不等。

最初分为3种:家护——由护理服务机构照护人员上门,提供的长期居家照护服务;院护——由开设医养院护区的护理服务机构(养老院、护理院)提供的长期在院照护服务;专护——由开设医疗专护区的护理服务机构(二级以上医院)提供的长期在院照护服务。

其次,青岛大力鼓励并扶持民营机构提供长期照护服务供给,将长护险账户资金直接拨付给机构,结余机构可自留,即“定额包干、结余自留、超支不补”。

按照这一方案,既能激发社会力量参与长期照护服务的市场活力,又能减少“养老式住院”对医疗资源的浪费,还能防止医保基金被滥用、乱用。

理想很丰满,而现实结果如何?这一模式能否持续?2016年,国家发改委经济体制与管理研究所一行5人到青岛实地调研,发布了《青岛市养老服务发展状况调研报告》,给出了青岛长护险实施后经济效果的变化:

一方面,“失能人群个人负担大大减轻。据统计,护理保险人均床日个人负担4.2元,只有二三级医院的1/77。”另一方面,“促进了医疗资源的合理利用,提高了社保基金的使用效益。实施三年内护理保险支出累计购买了1584.2万个床日的护理服务,而同样的资金只能购买二三级医院普通住院112万个床日。”

最后,报告评价其“应对人口老龄化应积极主动,大胆推动制度创新、模式创新”,但也看到了当地的困难:“社会保险属于国家立法权限,青岛市作为地方无权进行保险制度的突破,只能在基本医疗保险制度框架内进行制度完善。基本医疗保险基金不能用于支付失能老人的生活照料费用,福利彩票公益金用作护理保险基金还受到审计部门的质疑。”

后来,青岛市长护险制度又进行了多次升级,特别是在2018年,“摘掉”了原来加在长期医疗护理保险前面的“医疗”二字,将基本生活照料服务也纳入职工护理保障范围,覆盖人群也从失能群体进一步扩大到失智群体,针对后者提供失智专区照护。

最近几年,全国长护险试点城市不断增加。东北财经大学公共管理学院副教授李佳长期研究长护险,在2020年分析研究了国内17个试点城市的长护险方案财政负担可持续性后写道:“青岛方案相对比较完善,财政负担具备可持续性,保障水平较高且财政补贴适中,在试点方案中优势比较突出。”

04

青岛长护险制度确立后,基金筹资到位,谁来提供服务?一般来说,提供长护服务的医院、养老院多为公立机构,本身的利润空间也有限。而青岛的现实情况则正相反。目前,青岛全市长护保险定点服务机构已发展到816多家,位居全国前列。意外的是,其中民营机构占87%,承担了95%以上的服务量,并发展出超过30家全市连锁化发展的护理集团。

在青岛的长护险探索中,制度设计者从最初就选择了“小政府大市场”的模式。2012年-2015年的最初三年,其调动社会力量兴建养老机构53万平方米,吸引社会投资14.4亿元。另一个关键点是,青岛的医疗服务市场,从更早的2006年起,多家民营机构就已深度参与。到2015年底,青岛全市社会办医疗机构已有3134家(含村卫生室),占医疗卫生机构总数的39.94%。特别在社区医疗服务方面,根据2017年的数据,700家医保定点社区医疗机构中,80%的机构为民营机构。

这与青岛市极早步入老龄社会有着很大的关系。早在2000年初,青岛为了应对老龄化问题,就建立了家庭病床制度和大病门诊制度,前者是把非急症但要长期照护的住院挪到患者家里,由医疗机构提供上门按时按次服务,医保给予报销;后者是患有慢性病需常年服药治疗的患者,其门诊治疗的费用也可以纳入统筹支付。

后来,国家在“新医改”中提出,建立“15分钟就医圈”,为了满足这一要求,青岛进一步将许多企业办医院纳入医保定点,在各个环节尽可能地对公立医院和民营医院一视同仁。即使在近些年国家鼓励社会办医的大环境下,许多地区在进行医保定点机构审批时,往往时公立医院报一家批一家,民营医院几年都不增加。

有了长期以来宽松的社会办医环境,2012年青岛长护险出台时,不少民营资本纷纷布局医养照护产业。2016年,一直定居上海的投资人李星(化名)在帮助公司收购了青岛一家康复医院品牌后,决定亲自下场,从金融业转型到长期照护服务业。

他认为,在青岛,已经有了比较系统成熟的长护险政策,失能老人有合理的补贴,对于具有实体康复医院的机构来说,转型养老服务业具有得天独厚的优势。

“简单算一笔帐,就一目了然了。”李星告诉《财经》:“对于可以自理的健康老人而言,对居住空间、隐私的需求更高,平均每个单间约20~30平米,一年收入约7~8万元,但失能、失智老人更需要的则是随叫随到的悉心照料,同样大小的一个房间可以放两张床位,一名照护人员看护,平均每人每月收费5000元,还有政府补贴1500元,实际年收入在15万左右。增加的收入高于医疗照护所需的成本。”

去年8月,李星所在的机构再次投入近5千万元,新建了一家2.5万平米的五星级长期照护机构,定位于服务有高端长期照护需求的老人。其中,书画室、瑜伽室、手作屋等各类兴趣爱好活动场所一应俱全。

▲ 一位高校老师在老年失智后,依然热爱提笔练字 图/尹莉娜摄

结语

青岛长护险自实施以来,定点机构已超过800家,覆盖失能失智人员6万多名。尽管已经走过近10年的探索,但在当地长护险协会的专家看来,依然有尚待攻克的难题。其实,也是全国各试点地区普遍面临的问题。

目前,青岛有1.7万名入住养老机构的失能老人,而统计的养老护理员不足3000人,入住老人与护理员的配比不到5:1。按国际惯例,平均三位失能老人需有一名护理员照护。再加上日间照料养老机构的需求,养老护理员的缺口很大。放眼全国,有东部地区政府曾提出,从西部引进人力资源。更有学者在思考,是否从菲律宾等国家引入照护人员来补充供给不足?

▲ 护理员在护理失能人员 图/尹莉娜摄

去年9月,国家医保局、财政部联合发布《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》,首次明确了长期护理保险要“坚持独立运行,着眼于建立独立险种,独立设计、独立推进。”这平息了长期以来长护险的路径之争,也使得长护险发展成为社会保险制度“第六险”之路充满了期待空间。

从历史的眼光来看,在全国15个长护险试点城市中,青岛是最早的首创地,并已行进了为期近十年的探索,其中不少经验做法已被其他地区借鉴引用,为长护险在全国的推广开辟了重要先河。不过,这项事业的开拓者之一,原青岛市社保局局长耿成亮提醒:“全国不同地区的历史特点不同,无需用同一把尺子衡量、无需按照同一个模子建设,要大胆创新,找到最适合当地的特色制度”。

(作者为《财经》研究员)

责任编辑:亦欣

免责声明:本网注重分享,并不意味着赞同本文观点或证实内容的真实性,请仅做参考。著作权归原作者所有,在此向原作者表示感谢。除非无法确认,本网都会注明作者及来源。如有版权异义请及时告知。